In Giappone il cristianesimo è un fatto perlopiù estetico che ha affascinato il popolo, dopo la Restaurazione Meji, senza portare ad un imprinting religioso di massa: infatti, la fede vissuta alla maniera monoteista, con la sua propensione al rigore e al proselitismo incessante, se non violento, è visto dalla schiacciante maggioranza dei giapponesi come ‘innaturale’, ‘divisivo’, ‘insano’.

Infatti, pochissimi nipponici affermano di appartenere ad un culto e i restanti si definiscono ‘non religiosi’ (mushukyo, 無宗教), preferendo all’affiliazione settaria l’armonia collettiva ed il senso comune (joshiki, 常識): tant’è che nel Sol Levante si passa tranquillamente dalla partecipazione a cerimonie buddhiste a quelle shinto e viceversa, per via dell’unione e degli sfumati trapassi tra i due culti, dovuti ai costumi che compongono l’anima nazionale.

Secondo una stima di fine 2019 dell’Agenzia governativa per gli affari culturali, 88.9 milioni di giapponesi sono catalogati come shintoisti, 84.8 mln come buddhisti, 1.9 mln come cristiani ed i 7.4 mln sono smistati in altri culti minoritari. Va specificato che già solo i primi due gruppi attribuiscono al Giappone una popolazione di 172 milioni di abitanti e passa: cosa invalidata dal fatto che la popolazione effettiva si aggira attorno ai 120 mln, il doppio di quella italiana.

Queste cifre altissime sono dovute al fatto che la maggior parte dei giapponesi ha preso parte, nella propria vita, a cerimonie e pratiche di ambo le religioni.

Per quanto riguarda la moda dei matrimoni ‘alla cristiana’, cresciuta esponenzialmente negli anni ’90, si deve dire che questo tipo di cerimonia, per un giapponese interessato, ha un fascino profondo di aura benefica, per la concezione diffusa che la forma e l’aura del rito portino fortuna.

Il prete (shinpu, 神父, se cattolico o bokushi, 牧師, se protestante) ha il compito di dispensare la benedizione, spalleggiato dalla fiducia data dalla coppia che spesso è anche ignara di tutta la storia e le funzioni del culto cristiano. Non per niente, il Natale è per la mentalità nipponica un San Valentino: tenuto poi in conto che l’importazione della festa è dovuta ad un fatto d’influenza commerciale e culturale anglosassone, in Giappone si vedrebbero ben pochi riferimenti cristologici per strada.

Proprio per questo, contando tutto lo stacco culturale e le sfumature da prendere in considerazione nel trattare il Natale in Giappone, Tokyo Godfathers (2003) mostra l’intelligenza, la sottigliezza e la profondità del suo regista Satoshi Kon (1963-2010) nell’unire perfettamente i cinefili alla cultura popolare contemporanea del #SolLevante e ai rimandi religiosi interpretati con brio e simpatia.

La trama, per parole stesse del regista, è un omaggio a Three Godfathers (1948) di John Ford ma potrebbe portare il vasto pubblico a ricordare il francese Tre uomini e una culla (1985) ed il suo rifacimento americano (1987) con Tom Selleck: tutti film che hanno come scheletro il canovaccio di un trio riunito attorno ad un trovatello, fulcro e motore della storia, spesso virata sui toni di una commedia agrodolce.

Con questo film, il topos trova casa in una Tokyo innevata, nell’arco tra il 24 dicembre e Capodanno, facendo sì che il regista adotti la struttura di un racconto picaresco in cui dei neonati fanno comparse provvidenziali, istinti materni sbocciano tra le vie buie del centro della capitale, i senzatetto sembrano girare in un mondo parallelo salvati da angeli (tenshi-tachi, 天使たち) di night-club, con attorno yakuza, teppisti, assassini, travestiti.

Tutto inizia da una recita sulla Natività e la Visitazione dei Magi, con alcuni senzatetto nel pubblico, in attesa della cena offerta dopo la predica del parroco, a conclusione della serata. In quel momento, facciamo la conoscenza di Hana (Yoshiaki Umegaki), travestito romantico e irascibile, ed il burbero Gin (Toru Emori), spigoloso, malinconico e attaccato alla bottiglia, che vivono assieme al maschiaccio Miyuki (Aya Okamoto), scappata di casa.

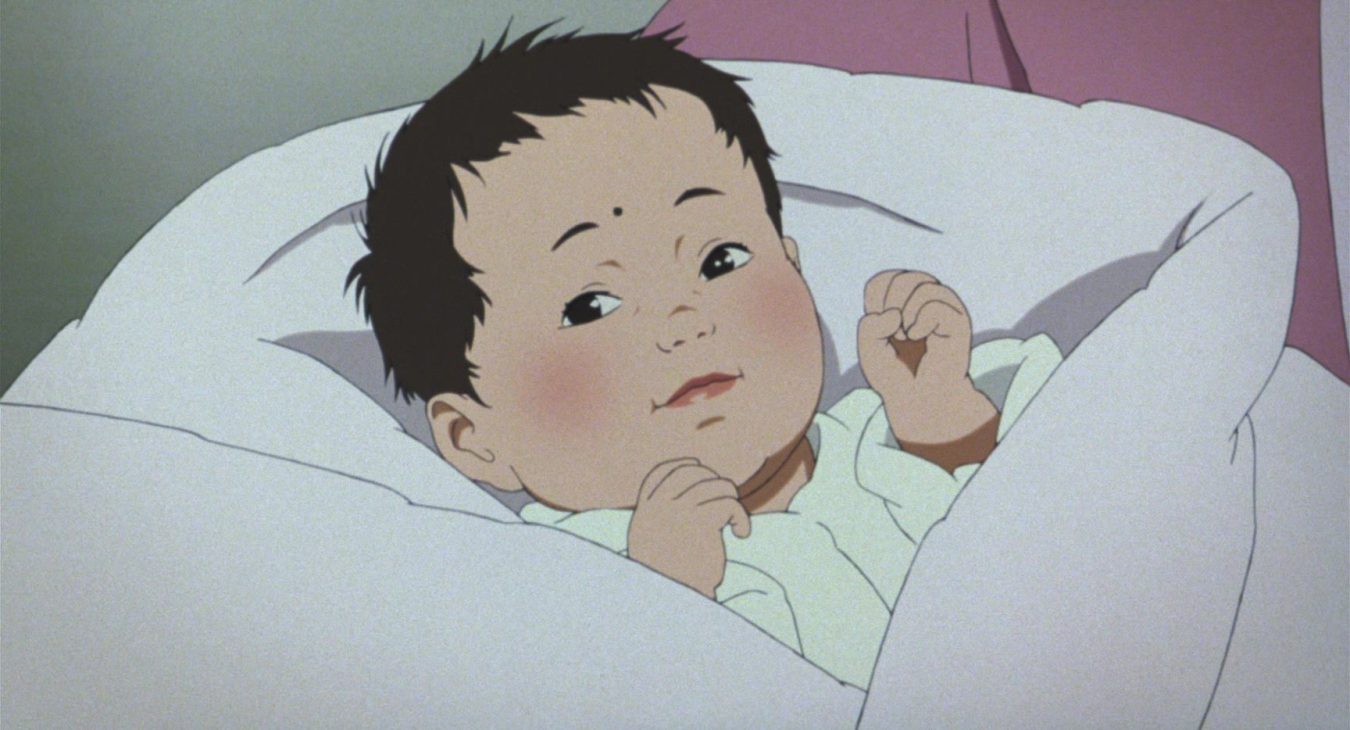

Questi tre homuresu (ホームレス), cercando nella spazzatura la notte della Vigilia, trovano una bambina che Hana insiste per tenere con loro, decidendo perfino di chiamarla Kiyoko (piccola pura, 清子), proprio come la figlia perduta (?) di Gin. Alla fine, convintisi che la cosa migliore sia portare alla vera madre la bambina, i tre si mettono in viaggio per tutta la capitale nella speranza di trovare la sua vera famiglia.

Il nucleo natalizio del film si stratifica perché i tre possono perfettamente sembrare, a noi europei, dei Re Magi che debbano restaurare l’armonia della grotta senza il Bambino; a livello più generale, il tono fiabesco fa sì che i tre protagonisti riescano a smussare gli spigoli del loro carattere e a curare le ferite del passato.

Ciò avviene tra Miyuki ed il padre Ishida, Gin e la figlia, Hana ed il suo desiderio di amore e compagnia. Il tutto senza mai dimenticare la finezza di Kon nello svelare la verità gradualmente, nel mostrare le deviazioni della mente con tocchi penetranti (Perfect Blue in questo senso era una lectio magistralis), nel rettificare l’errore della percezione: questa tendenza in particolare lo fa accostare all’iraniano Farhadi più che ad ogni altro regista.

Perdipiù, il film punta a porre più domande che risposte sulla questione di chi sia più giusta fonte dell’affetto tra il cuore e il sangue: l’approccio di Kon è sfumatissimo, lascia allo spettatore il tempo di crearsi un’opinione puntando a rendere una complessità che va a braccetto con la grazia dell’animazione.

La tecnica, non serve sottolinearlo trattandosi di Kon, ha il giusto grado di realismo, con occasionali e puntuali (e per questo bellissime) modifiche grottesche dei connotati dei protagonisti in preda all’emozione o perfino delle banconote che piangono per il dissanguamento finanziario dei tre eroi della storia.

In questa Tokyo dai colori poco saturi, dove l’immaginario cristiano rimane centellinato e si fonde con le storie ancestrali sugli Oni (demoni, 鬼) usate per dare insegnamenti morali, così come con le preghiere al tempio per l’anno nuovo, il cuore si apre e si abbandonano i pesi morti.

A suggellare la corrente benefica che attraversa la storia ci pensa un finale baciato dal sole del nuovo giorno, quasi che la dea Amaterasu e non il dio cristiano abbia voluto salvare Hana e la piccola Kiyoko nel momento del bisogno, benedicendole.

Il sole del nuovo anno. Fonte: Tumblr.com