Ieri sera, anche se solo con la memoria, Bernardo Bertolucci (1941-2018) è tornato alla Fondazione Prada di Milano, dove era stato già accolto calorosamente per la sua ultima apparizione pubblica nel 2018, una proiezione di Ultimo tango a Parigi (1972) restaurato.

L’omaggio della Fondazione, la rassegna Doppia autobiografia partita il 16 dicembre, si protrarrà fino al 20 gennaio e vedrà le proiezioni di tutti i film di Bertolucci fino a La luna (1979), alternando in un approccio dialogico film del regista parmense e pellicole americane, russe, italiane e francesi di altri autori.

Si vuole quindi privilegiare la lettura di Bertolucci come regista e come cinefilo, due sfaccettature inscindibili dell’ultimo regista-divo italiano che è stato di certo il più permeabile e aperto all’esterno dei nostri cineasti.

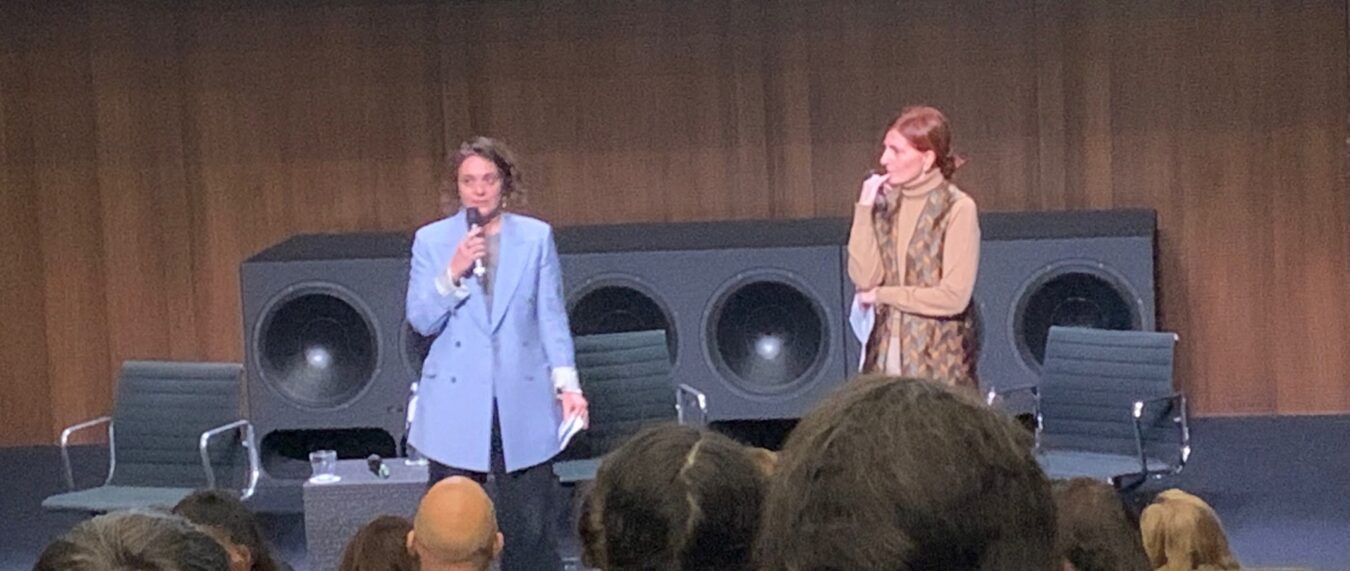

A fare gli onori di casa, con i dovuti ringraziamenti a Miuccia Prada, è stata Valentina Ricciardelli, presidentessa della Fondazione Bernardo Bertolucci.

La presidentessa non ha soltanto ricordato il piacere del regista per la sua accoglienza calorosa a Milano nel 2018 ma anche annunciato le novità della fondazione: l’archivio di Bertolucci (che risiedeva a Roma da anni) sarà riunito con quello del padre Attilio e del fratello Giuseppe a Parma, sua città natale, e verrà istituito un premio a lui dedicato per giovani cineasti, chiamato ‘Dreamers‘: nome, in questo caso, più che dovuto e che ci rimanda al film del 2003 in cui Bertolucci ripensava alla sua Parigi e al ’68 lanciando la carriera di Eva Green.

Presenti in sala per ricordare il regista ed introdurre il suo esordio del ’62, La commare secca, erano Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma, Alberto Barbera, direttore della Mostra cinematografica di Venezia e Francesco Casetti, professore di studi cinematografici a Yale.

Il dialogo è stato pieno di affetto per Bertolucci, che già negli anni ’70 aveva segnato la cultura visiva non solo dei registi d’Oltreoceano (Coppola in primis) ma anche la mitologia cinematografica del pubblico italiano, degli intellettuali di casa nostra e dei critici.

Si è menzionata la capacità seduttiva del suo cinema, ‘mai dongiovannesca‘, come ha detto la Malanga che lo intervistò all’uscita de L’assedio (1998) e ne ha voluto ricordare il magnetismo non solo stilistico, così come gli slanci di stima per Marco Bellocchio in una cartolina diretta al regista piacentino, piena di affetto e con un Buddha, passione del Bertolucci maturo, ritratto sul fronte.

Alberto Barbera ha ricordato l’imprinting fortissimo avuto con La strategia del ragno (1970), uno dei film più densi e sospesi di Bertolucci, per poi puntare su toni più ironici raccontando la sua lotta personale per avere il regista come capo di giuria a Venezia nel 2013.

Il tentativo, come sappiamo, andò a buon fine: dopo i primi ‘No’ di di Bertolucci, che non voleva ripetere le turbolenze vissute come capo di giuria a Venezia nel 1983 (in cui volle far vincere Prénom Carmen di Godard, film odiato a morte da Grazzini del Corriere) e a Cannes nel ’90 (altra vittoria assai discussa data a Cuore selvaggio di Lynch), il regista fu convinto da una lettera scritta con l’aiuto di Nicola LaGioia.

Il tutto si concluse con un altro Leone d’oro importantissimo, quello dato a Sacro GRA di Francesco Rosi, primo documentario in assoluto ad essere premiato con la massima onorificenza della Mostra cinematografica della Laguna.

Verso la conclusione di queste cortesie per gli ospiti, Casetti, che ha guidato la conversazione, ha ricordato l’invio del suo libro su Bertolucci al regista stesso, ottenendo per risposta un ‘È piaciuto moltissimo a papà!‘, complimento sentito del regista.

Il dibattito si è poi diretto verso l’elogio dello stile. Nel cinema di Bertolucci, concordano gli ospiti, c’è sempre uno stato di innamoramento, la cinefilia era per lui una tensione che, lungi dall’essere normativa e settaria come per i critici-registi dei Cahiers, diventava una possibilità di continua apertura e fluidità formale.

‘Non si butta nulla nel cinema di Bertolucci‘, ricorda la Malanga, facendo notare che l’inquadratura dal basso che apre La commare secca, con la diagonale del ponte sul Tevere vicino San Paolo fuori le mura, è praticamente identica alle prime immagini di Ultimo tango con il ponte di Bir-Hakeim.

In effetti, venendo da Ultimo tango e arrivando all’esordio di Bertolucci in un ritorno a ritroso, l’immagine colpisce e riporta al film scandalo del ’72 o allo stesso paesaggio immerso nel blu di Storaro ne Il conformista.

Questa sorta di premonizione ha aperto per noi spettatori la visione de La commare secca: soggetto di Pasolini, sceneggiatura di Bertolucci e Sergio Citti ma non poteva essere meno pasoliniano di così.

Tutto, fin dall’inizio del film, si muove: noi arriviamo al corpo della prostituta uccisa, fulcro della vicenda, per dei movimenti di camera che seguono dei fogli di giornale buttati sul ponte che arrivano, sospinti dal vento, fino al corpo e all’erba che lo circonda su d’una riva incolta del Tevere.

Il montaggio coglie le carte volanti e il prato scegliendo di ‘farci fluttuare’, come se fossimo sospesi, attorno alla vittima. Non c’è tragedia né impietà nel suo sguardo: Bertolucci sa già, alle sue prime prove, che vuole cogliere l’atmosfera del momento, posarsi sui dettagli come farebbe nella resa in versi di un’immagine (cosa che non gli era affatto estranea, visto che lui stesso aveva pubblicato nel ’62 una raccolta, vincitrice del premio Viareggio-Rèpaci, chiamata In cerca del mistero).

Subito dopo, una voce fuori campo si metterà ad interrogare vari sospettati nell’omicidio. Per tutto il film la camera girerà attorno ai loro volti in carrelli morbidi o oscillando tra i due lati del viso, come accade nell’interrogatorio del Califfo (Alfredo Leggi).

In questo ‘Rashomon de no’arti‘ (parafrasando simpaticamente le parole di Moravia su L’Espresso) le testimonianze vengono intervallate da riprese della camera della prostituta che si prepara. Le storie convergono nel Parco Paolino e abbiamo davanti agli occhi il racconto del ladruncolo inesperto ‘Canticchia‘ (Francesco Ruiu); del Califfo che vorrebbe incontrare la sua amante lontano dalla donna ufficiale, Esperia (Gabriella Giorgelli), strozzina di quartiere; del soldato calabrese di Feroleto Antico, interpretato da Allen Midgette, che cammina per Roma, un po’ spaesato nel paesaggio così stridente e mostrato dalla monumentalità del Colosseo alle case di borgata sotto la pioggia; dei due amici Francolicchio (Alvaro D’Ercole) e Pipito (Romano Labate), protagonisti del segmento più bello e tenero, certo il più pasoliniano nello stile per la presenza più cospicua di primi piani e nell’attenzione data al quotidiano della gioventù popolare; del friulano Natalino (Renato Troiani) i cui zoccoli saranno fatali nella ricostruzione delle dinamiche del crimine.

Con La commare secca, Bertolucci si dà una traiettoria: il suo percorso nasce all’insegna del mutevole, del melodico, dell’orizzontale, dell’eternamente mobile. Pasolini, che dopo essersi saturato di cultura pittorica sotto Roberto Longhi stava approcciando il cinema negli stessi anni, lasciando, dopo Accattone, il progetto de La commare per fare Mamma Roma, poneva sempre i suoi protagonisti sotto la coscienza del metafisico che spesso e volentieri, attraverso la forza dei simboli, ‘mette loro la zampa sopra‘.

Non accade così con Bertolucci, tanto che gli episodi, lontani da implicazioni ultraterrene, cambiano repentinamente di tono, non è trascurata nemmeno l’ironia che intinge certe sequenze della storia del soldato, che complimenta e segue in maniera impacciata ed insistente delle ragazze in centro, e alcune scene del racconto del Califfo, nella commedia. Nell’ultimo caso citato, l’aiuto viene sicuramente dalla caratterizzazione in sceneggiatura di questo spaccone di quartiere, così come dal ritmo del romanesco e del napoletano.

La storia del soldato lascia in seguito più spazio alla contemplazione, si apre a scorci di grandissima malìa estetica, come nella perlustrazione della borgata, nella tenera immagine dei bambini sotto la pioggia, protetti da un grandissimo ombrello nero, e nel carrello all’indietro che si allontana dal soldato rannicchiato in un tunnel.

Insomma, rispetto a Pasolini, Bertolucci dimostrava subito una maggiore coscienza dell’aspetto ‘fotografico’ dell’immagine cinematografica.

Dopo giusto due movimenti maldestri all’inizio della confessione del Canticchia, in cui la macchina trema un po’ troppo seguendo il protagonista, la forza icastica si mostra senza problemi nei campi lunghi del parco: l’effetto è di grande finezza, la stessa che si trova più tardi nelle sequenze di Villa Sciarra.

La ricostruzione della storia, candida e tragica, di Francolicchio e Pipito, che rubano un cappotto per avere i soldi con cui prendere la roba per un pranzo con delle amiche, pensando poi che la polizia, venuta per interrogarli, voglia incarcerarli subito, è di certo quella più toccante.

Si passa al suo interno dai bei contrasti del parco ai primi piani nelle scene dell’appartamento, per poi chiudere il tutto nella precisione dolente della morte di Pipito in campo lunghissimo, morto affogato in una fuga disperata, mentre Francolicchio prova a chiamarlo correndo, filmato in un carrello.

Il fatto che un regista si leghi ad un soggetto altrui conta poco: la tecnica sovrascrive le idee iniziali e marca senza problemi le diversità artistiche. In un certo senso, visto alla luce di tutto il resto della carriera di Bertolucci, La commare secca sembra un omaggio e un addio a Pasolini, in apertura ad un percorso tra i più significativi del cinema italiano.

Questo primo affrancamento dal maestro italiano, condotto sul piano dello stile, precede quello più marcatamente freudiano de Il conformista nei confronti di Godard, otto anni dopo. Ne La commare l’influenza del regista francese è ancora riconosciuta senza problemi, come testimoniato soprattutto dal montaggio sonoro e dopo la fuga, senza musica e a seguito di una lite concitata tra il Califfo ed Esperia commentata da una musica ironica, del Califfo stesso: viene istintivamente da pensare a Fino all’ultimo respiro e a certe sequenze con Belmondo.

Poco amato dalla critica, l’esordio di Bertolucci rimane per noi la prova intrigante e sperimentale di un appassionato che si apriva al mestiere cui avrebbe dedicato la vita. Nel suo cinema il ritmo interno dell’immagine sarebbe poi diventato il nucleo essenziale di tutto, le storie sarebbero state raccontate come nel trasporto di un solfeggio, una sensualità sottile e pervasiva avrebbe attraversato e definito i fotogrammi stessi.

La commare secca sembra pertanto la fonte necessaria per ritrovare l’origine delle scelte visive future: tutto qui è all’inizio ed è già tutto chiaro. Nel film successivo, Prima della rivoluzione (1964), Bertolucci sarebbe tornato a Parma, avrebbe preso definitiva posizione nel panorama italiano e avrebbe dimostrato anche di più una propria sicurezza espressiva, di certo non compresa dalla maggior parte dei critici di allora.

Sarebbe però servita la fine degli anni ’60, dopo la bruciatura delle critiche feroci nei confronti del suo film parmense di culto e l’irrisolutezza di Partner, a far tornare in lui la grinta e la coscienza estetica di poter raccontare le storie come se macchina potesse non scrivere (come dicevano i francesi) ma cantare, come aveva già provato a fare tuffandosi nel progetto de La commare secca.