J. K. Rowling non è mai stata troppo attenta al lato strutturale della saga di Harry Potter, preferendo puntare, pure a livello promozionale, sul lato psico-simbologico, compensando così le mancanze ‘architettoniche’ della sua opera.

Se da un lato questo approccio ha senz’altro il suo perché, non può in ogni caso distoglierci dal fatto che, dopo La pietra filosofale, le lotte magiche, che vanno aumentando man mano che si leggono i seguiti, potrebbero essere perfettamente svolte con spade o pistole, sintomo chiaro che la vena da giallo o thriller dell’autrice tende a fagocitare il lato fantastico della storia; non risultano pienamente valorizzate e approfondite le culture e magie non umane del mondo di Harry Potter; infine, la caratterizzazione stessa non arriva fino in fondo, limitata com’è dal creare impressioni sommarie di un personaggio, senza donare sfumature e tridimensionalità perfino al protagonista stesso.

Tutte queste mancanze vanno ad indubbio vantaggio del primo capitolo della serie, sia libro che film, facendo sì che alla fine dei conti stia a sé in un’atmosfera compatta di fiaba e sogno ad occhi aperti. La profondità del mondo di Harry Potter sta tutta qui, favorita dal fatto che la scansione temporale intrecci la durata dell’anno scolastico con la vita, senza che la prima vada a scapito della seconda.

In futuro, questi due fattori avrebbero portato ad una divisione a compartimenti stagni tra rivelazioni, incontri e comparse di oggetti che si rivelano, purtroppo, funzionali ad un solo capitolo e non sembrano avere risonanza globale nella trama complessiva.

Ne La pietra filosofale, invece, l’equilibrio tra meraviglia infantile e semplicità costruttiva è intatto e Chris Columbus trasporta sul grande schermo la storia con la tenerezza ed il tono pudico di chi comprende il mondo infantile e sa come condurlo a sé.

Harry Potter è essenzialmente la storia di un sogno: quale bambino, ancor più se introverso o infelice, non immagina altre compagnie, altri luoghi in cui sia possibile dare forma alle proprie fantasie, pensarsi anche capace di cose eroiche, essere oggetto dell’ammirazione altrui nello sport o in un senso più alto?

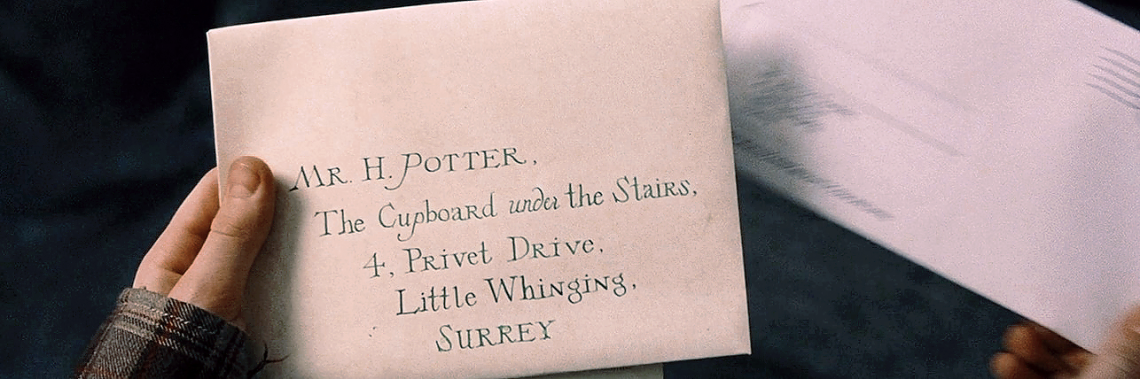

Guarda caso, l’iconica lettera di Hogwarts arriva a ridosso del ritorno tra i banchi, prima che Harry, almeno nel libro, sia sbattuto a Stonewall, una scuola pubblica come tante immersa nella piattezza e nello squallore della provincia britannica: tutto per volere degli zii che non lo sopportano, lo fanno dormire nel ripostiglio del sottoscala e lo mollano ai vicini alla prima occasione.

I suoi genitori, morti quando era ancora un neonato, sono immagini care che lui vorrebbe accanto a sé e invece, a rimarcare la loro assenza per un incidente d’auto, trasfigurato dalla fantasia come una morte eroica contro un mago oscuro, si ritrova ogni giorno allo specchio con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte.

Roberto Silvestri tocca il tasto giusto quando scrive che Harry ‘s’immagina‘ di ricevere le lettere portate da stormi di gufi che assediano la casa-prigione di Privet Drive. Altrettanto giusta è l’osservazione del Morandini, secondo cui ‘assistere alla proiezione è come guardare, non visti, un gruppo di bambini che giocano tra loro‘.

Entrambi i critici colgono perfettamente quanto la trasfigurazione operata da una mente infantile sia il fondamento ed il motore della storia, che non aveva bisogno di alcun seguito. D’altronde, in fatto di oggetti magico-spirituali, cosa può esserci di superiore alla Pietra Filosofale?

Questa pietra divina, che fa da punto di fuga della storia, svilisce tutte le altre parti della saga e la rassegna di oggetti magici che la Rowling sfrutta per far andare avanti la trama: l’oggetto bramato dagli alchimisti, in termini sia fisici che spirituali, rappresenta, con una circolarità sottesa, l’inizio e la fine del processo interiore del protagonista contro le forze avverse e sembra spingerlo, con un implicito salto nel futuro, all’esposizione della maturità da raggiungere, già racchiusa in lui: tutto è all’inizio e già perfettamente chiaro.

Il film, da parte sua, si accorda con la fiaba d’origine in senso cromatico e ‘musicale’. La fotografia di John Seale punta, dopo l’inizio a Privet Drive, a colori saturi che valorizzano la felicità dell’atmosfera del castello, incrocio felice tra un parco divertimenti, una cattedrale dell’anno Mille ed una boarding school britannica, ricreato cucendo assieme parti del castello di Alnwick, della cattedrale di Durham e sezioni costruite nei Leavesden Studios.

Ci si ricorda dei personaggi così come dei blu morbidi delle notti passate di fronte allo Specchio delle Brame o della luce della Sala Grande che s’accosta al calore dei camini immensi, quasi come se avessero steso la foglia d’oro su un’intera stanza.

Queste cromie felicissime avvolgono e sorprendono un cast di attori bambini attorniati da leggende del teatro e del cinema britannici, giustamente lodato da Richard Harris (1930-2002, il primo Silente) che si complimentava degli interpreti scelti e del loro amalgama sotto la regia di Columbus.

Il mondo magico ricreato di fronte a noi con un’autentica impresa di artigianato cinematografico ricorda, come giustamente scritto al tempo della sua uscita, Dickens e le storie vittoriane per i più piccoli, a riprova che lo spettacolo vada, almeno in questo caso, di pari passo col racconto morale.

Si spiegano anche così la scelta di nomi che paiono estratti da filastrocche ottocentesche per i personaggi, così da creare nell’insieme il richiamo giusto per un pubblico infantile (e non solo) attraverso giochi di parole.

Perdipiù, sembra una bella trovata del destino il fatto che Daniel Radcliffe sia stato scelto per il ruolo principale dal produttore David Heyman dopo aver interpretato il giovane David Copperfield in una fiction della BBC.

Sarà per questo che lui, insieme a dei giovanissimi Rupert Grint (il cordiale, svogliato ma coraggioso Ron) ed Emma Watson (la puntuta, decisa ed affettuosa Hermione), si muove così agiato nel castello delle meraviglie, con una spensieratezza ed una malinconia ben incanalate dal regista.

A vent’anni dall’uscita di questo film, non si può non provare tenerezza all’idea che il trio sia entrato nel cuore degli spettatori più giovani d’inizio duemila. A prescindere dalle mancanze della saga, dal distacco che gli anni e le sensibilità ormai mature potranno creare, non si può non pensare a ciò che dei bambini come loro siano riusciti a dare nella recitazione proprio perché ben guidati.

Ad Hollywood sarebbero stati sicuro spremuti e prostituiti, avrebbero fatto una fine di spostati. Pur non sminuendo assolutamente l’impatto mostruoso che la fama ha avuto sulle loro vite, è quantomeno confortante sapere che siano stati seguiti e protetti, attraverso la creazione di una scuola durante le riprese e l’operato di una troupe di altissimo livello che ha saputo insegnare loro un mestiere dei più pesanti.

Il pensiero va quindi a Stuart Craig (design), Amanda Knight (trucco), John Richardson (effetti speciali) e a tutti coloro che hanno regalato il soffio vitale al film col loro lavoro dietro la cinepresa: senza figure simili, produzioni di questa mole non avrebbero il loro salto di qualità, la ‘polvere di fata’ necessaria per volare, per dirla con un’immagine di James Matthew Barrie (Peter Pan).

Dopo questo primo capitolo, Columbus avrebbe diretto La Camera dei segreti puntando al risalto del lato ‘giallo’, magniloquente e tenebroso della saga; Cuarón, che fece entrare col terzo capitolo della serie la mitica costumista Jany Temime (Skyfall, Gravity, Game of Thrones) nella troupe, avrebbe composto, con eleganza sanguigna, un vero e proprio saggio di regia, virando su toni più taglienti e cupi; con Mike Newell si preferì puntare al lato spettacolare della storia, con un’attenzione particolare ad Hogwarts in quanto ‘college’; infine, Yates avrebbe chiuso il cerchio con i toni meno personali di tutta la saga, dimostrando però una grande fluidità di tono nel sesto film, favorito dalle luci nebbiose di Bruno Delbonnel e in seguito da quelle, virate verso il verde ed il grigio, di Eduardo Serra per l’ottavo capitolo.

La pietra filosofale, però, ha un tocco diverso: ha il sapore e la consistenza tipico delle origini e delle premonizioni, lo si ricorda con lo stesso piacere delle sere di festa in compagnia dei propri cari da piccoli, con i fuochi d’artificio in cielo, proprio come certi studenti che si trovano davanti un cielo ricreato per magia, mille candele fluttuanti sopra le loro teste, un preside che pare un nonno saggio (non potendo certo raggiungere il potere o lo spessore di un Gandalf) ed un mezzogigante dal cuore d’oro (Hagrid, un Robbie Coltrane iconico).

Il tutto, scacciando per un momento l’ombra della morte e del dolore, interpretata come un mostro disincarnato, parassita e rapace, debole di fronte all’amore di una madre. Se la serie si fosse fermata al primo film, il suo messaggio morale sarebbe stato anche più vasto: il Male non muore ma può essere affrontato ed indebolito ogni volta che si presenta, rendendo il cuore più forte, antifragile nella lotta contro ciò che prova a distruggere l’infanzia e l’innocenza.