Mamoru Oshii (1951) ha riscritto il manga omonimo (1989-1991) di Shirou Masamune (1961) pensando al Bergman di Persona (1966) e Come in uno specchio (1961): è proprio con questa fonte che si spiegano i prestiti dalla Lettera ai Corinzi di San Paolo (XIII, 12), utilissimi nell’ asciugare l’umorismo e i toni narrativi più leggeri del manga di partenza.

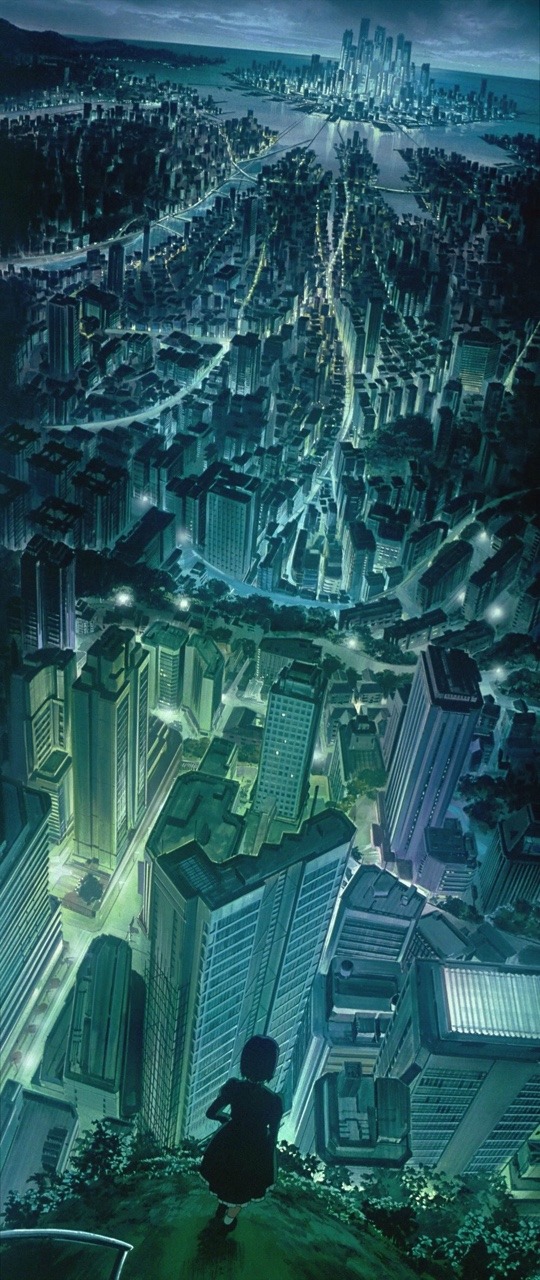

L’atmosfera si fa livida e lo sfondo, più che un centro futurista alla Sant’Elia o una città nipponica, diventa una sorta di Hong Kong all’eccesso.

Già i luoghi valgono il prezzo del biglietto e Oshii punta moltissimo su di loro per creare l’aura giusta per il film. Non per niente arriverà a sospendere la narrazione per mostrare i canali, i palazzi svettanti del centro, le luci dei negozi, gli edifici dei quartieri poveri, stretti ed innervati dalle tubature.

E che dire poi dell’acqua che torna come un’ossessione, non meno del tema dell’identità? La pioggia accompagna spesso i protagonisti durante le loro operazioni di polizia, erodendo ulteriormente la città che sa di ruggine e spazzatura; poco dopo l’inizio, un pavimento bagnato fa da scenografia alla cattura splendidamente coreografata del criminale hackerato Kogie a cura del Maggiore.

La concentrazione di lirismo sta però nella scena dell’immersione, con la più bella soggettiva di tutto il film, pronto a regalarne altre incredibilmente coinvolgenti in scene successive.

Dopo essere lentamente risalita, il Maggiore Motoko Kusanagi vede il suo riflesso da sott’acqua e sale distendendosi sui flutti. Dopodiché, vediamo coi suoi occhi il cielo del tramonto attraverso la mascherina e le gocce rimaste sopra il vetro.

È l’immagine pura di un’interiorità scollegata da tutto, sola con le proprie domande. Il dubbio esistenziale della protagonista evapora in questa sequenza durante la contemplazione del cielo e si fa atmosfera.

È un silenzio, una completezza e una vastità silenziose che possono essere colte da ogni individuo mentre si pone le domande basilari: Perché esisto? Perché sono qui?

Ma questo è solo il primo stadio del film: il punto, lo si capisce strada facendo, è il Divenire più che l’Essere. Questo permette a Motoko di ampliare la sua vita fondendosi con il Burattinaio, programma sfuggito al controllo e che desidera un’esistenza organica.

Nel loro mondo la rete è pervasiva, l’individualità può essere hackerata senza problemi e un ricordo falso perfettamente impiantato nella mente del malcapitato. Ormai il corpo è inconcepibile senza inserzioni meccaniche, specialmente per la protagonista, donna cyborg e fiore all’occhiello della Sezione 9, squadra attiva contro il terrorismo cibernetico.

Non sono eccezioni, su questo piano, il fedele amico e collega Batou o il nuovo arrivato Togusa ma è lei quella più turbata da domande esistenziali.

Il tono bergmaniano e le citazioni estetiche dal cristianesimo, però, non devono ingannarci. A conti fatti, il regista, che perse molti anni prima del film la sua fede dopo esser stato in seminario, arriva ad un film profondamente giapponese e shintoista, dove l’evoluzione porta alla ricerca della vita nella materia e al cambiamento che è segno di forza nel campo dell’esistente.

In fondo, secondo le sue stesse parole, il Burattinaio è ‘una forma di vita nata in un flusso di informazioni’ capacissima di tener testa a chi dubiti della sua esistenza.

Così come accade su un piano astratto alle Idee e ai microorganismi nella materia, il desiderio di vita ed espansione, che è espressione sia del volere che di una coscienza quantomeno basilare, la forza sta nella diffusione, nell’asserire e marcare la presenza in un contesto più o meno vasto.

Questo vale anche per le altre forme di vita e il Burattinaio lo comprende per esperienza, dopo i viaggi nella rete.

Oshii lo collega agli angeli cristiani tramite l’anello metallico che lo cinge dall’alto durante il suo primo discorso o i suoi dati interni che si cristallizzano in una figura di messaggero celeste, per poter entrare in contatto con Motoko ma sta in realtà confermando la comprensione, per la sua stessa genesi, dei culti tradizionali giapponesi da parte di Fosco Maraini.

‘Ad un livello di credenze popolari nulla è morto, inerte, non esiste la materia bruta, persino i sassi lentamente crescono (…). Un successivo punto, che poi rinforza il primo è dato dalla concezione (…) secondo la quale il mondo (…) viene, non creato (mio grassetto, nda) dagli dei, bensì generato (m. g., nda). In tale ottica gli esseri umani e il resto della natura (…) possono dirsi fratelli carnali, entità consanguinee tra di loro, partecipi tutte di un’orchestra cosmica, le cui musiche sono tanto le stagioni e gli eventi della volta celeste, quanto le cronache e le vicissitudini del villaggio, del regno, della storia.’

Pertanto ‘dei, natura ed esseri umani sono ipostasi momentanee di un’immensa circolazione cosmica, se non sempre in atto, sempre idealmente potenziale.’

In conclusione va pure ricordato che il ‘termine normalmente impiegato per esprimere il concetto di natura (shizen), (…) significa alla lettera «ciò che ha leggi in sé stesso», ciò che è autonomo, spontaneo, vivente.’

Gettate queste basi, noi comprendiamo ancora meglio e con naturalezza il finale del film, in cui il Burattinaio-Motoko, salvato da un attacco aereo e pronto ad uscire orgoglioso con un nuovo Io, va fuori a vedere la città.

Il tutto, peraltro, col corpo di una bambina, da Alice nel paese delle meraviglie cibernetiche che ha potuto contare sul talento di Oshii alla regia, di Hiroyuki Okiura al character design e Shoji Kawamori al reparto mecha.

Si aggiunga tra i meriti la bellezza di questo sostrato filosofico, dell’animazione, delle soggettive che rendono al millimetro la grana del video e degli schermi di computer, la galleria di personaggi tra cui spicca l’iconico Batou: tutto questo aiuta nel superare la ridondanza di certi dialoghi, delle musiche e delle simbologie.

Un esempio per tutti sia l’albero evoluzionistico della vita a rilievo, crivellato durante l’attacco al carro armato.

Questi difetti però vanno presi per segni della passione del regista, meglio incanalata nelle parti dove non c’è lo sforzo dei riferimenti espliciti. A riprova delle sue capacità, basti la sequenza della creazione del cyborg all’inizio: un processo meccanico che assume una densità di significato tale da arrivare al metafisico.