Ogni tipo d’arte lascia un vuoto che lo spettatore dovrà colmare: partendo dal presupposto che ogni mezzo abbia in sé la propria giustificazione e completezza, i sensi non direttamente stimolati vengono comunque coinvolti durante la fruizione.

La radio fomenta l’immaginazione passando per l’udito; la scultura e la pittura evocano il suono, il gusto e il tatto attraverso la vista. La stessa cosa avviene per il cinema più riuscito, a prescindere se muto o sonoro ma nell’ultimo caso la distrazione dell’udito permette ai meno dotati di coprire la propria inefficienza: nella maggior parte dei film basta togliere l’audio per far cadere le teste e rivelare la pellicola vista come mero teatro filmato.

È altrettanto vero, però, che il grande regista riuscirà a coinvolgere tutti i sensi creando un’esperienza che non necessiti del 4D per manifestarsi. Che non ci sia un metodo universale per arrivare a questo livello è chiaro: perfino una grammatica semplicissima a servizio del profilmico manipolato al massimo può esserci d’aiuto.

Alice (Něco z Alenky, 1988) di Jan Švankmajer (1934) è un esempio importante di questa tendenza. È uno dei film ad aver contribuito di più nella diffusione e conoscenza della stop-motion imbevuta di surrealismo del suo autore, diventato un mito dell’animazione e di Tim Burton.

Il cinema del regista ceco ha come nucleo il rapporto tattile col reale: la nostra percezione dello spazio è frammentata perché è il gesto a dettare legge e pur di seguirlo la camera si concentra su mani, bocche, oggetti, brani di corpi o di materia.

Milos Forman (Amadeus, Qualcuno volò sul nido del cuculo) ha provato a riassumere l’arte di Švankmajer parlandone come fosse una somma di Buñuel e Walt Disney. È molto più corretto avvicinarla a Robert Bresson per l’importanza data alla gestualità, al minimalismo dell’ambientazione e a Max Ernst per i suoi collage surrealisti, la capacità perturbante delle associazioni ideali che sono sempre associazioni di corpi innanzitutto.

Si aggiunga poi che Švankmajer non sia un edulcoratore come Disney né un eversivo da salotto come Buñuel per chiudere qui la questione.

Nel trasporre il romanzo di Carroll in pellicola, il regista prende i personaggi principali modificando a piacere la struttura, concepita come una serie di dilatazioni e compressioni dove la natura ha pochissimo spazio fuorché all’inizio o a metà del film.

Il prologo vede Alice (Kristýna Kohoutová) gettare sassi in un fiume, annoiata nel verde accanto alla sorella. Ad un certo punto, la sua faccia imbronciata scompare e abbiamo un primissimo piano della bocca, che inizia a parlare inframezzata dai titoli di testa: “Alice pensò tra sé e sé: ora vedrete un film fatto per bambini (forse). Ma, ho quasi scordato, prima dovrete chiudere gli occhi, altrimenti non vedrete nulla”.

Un invito che è già manifesto del film, da leggere a simboli, associazioni, richiami, lontani dalla verosimiglianza realistica.

Alice si ritrova, dopo questo inizio nella natura, in uno stanzino: è la prima contrazione spaziale del film, già presagio delle trasformazioni della protagonista che dovrà attraversare un costante cambiamento (e ripensamento) del proprio corpo. Non è un caso che dal fiume la protagonista sia passata a gettare sassolini in una tazza da tè.

Attorno a lei è tutto un accostarsi di giare, teche, incisioni, scaffali, barattoli: l’occorrente per far iniziare sul serio il film, che è un gioco di negromante mischiato alla fantasia infantile, dove ogni cosa è ridotta ad oggetto, salvo poi animarsi perché spinta dall’inconscio e quindi da domare.

Il primo corpo a risvegliarsi è quello del Bianconiglio impagliato, pronto a sfasciare la sua teca, prendere gli abiti da una valigia e perdere un po’ di segatura. Le sue battute, come tutte le altre del film, saranno recitate da Alice in un tono monotono e costante.

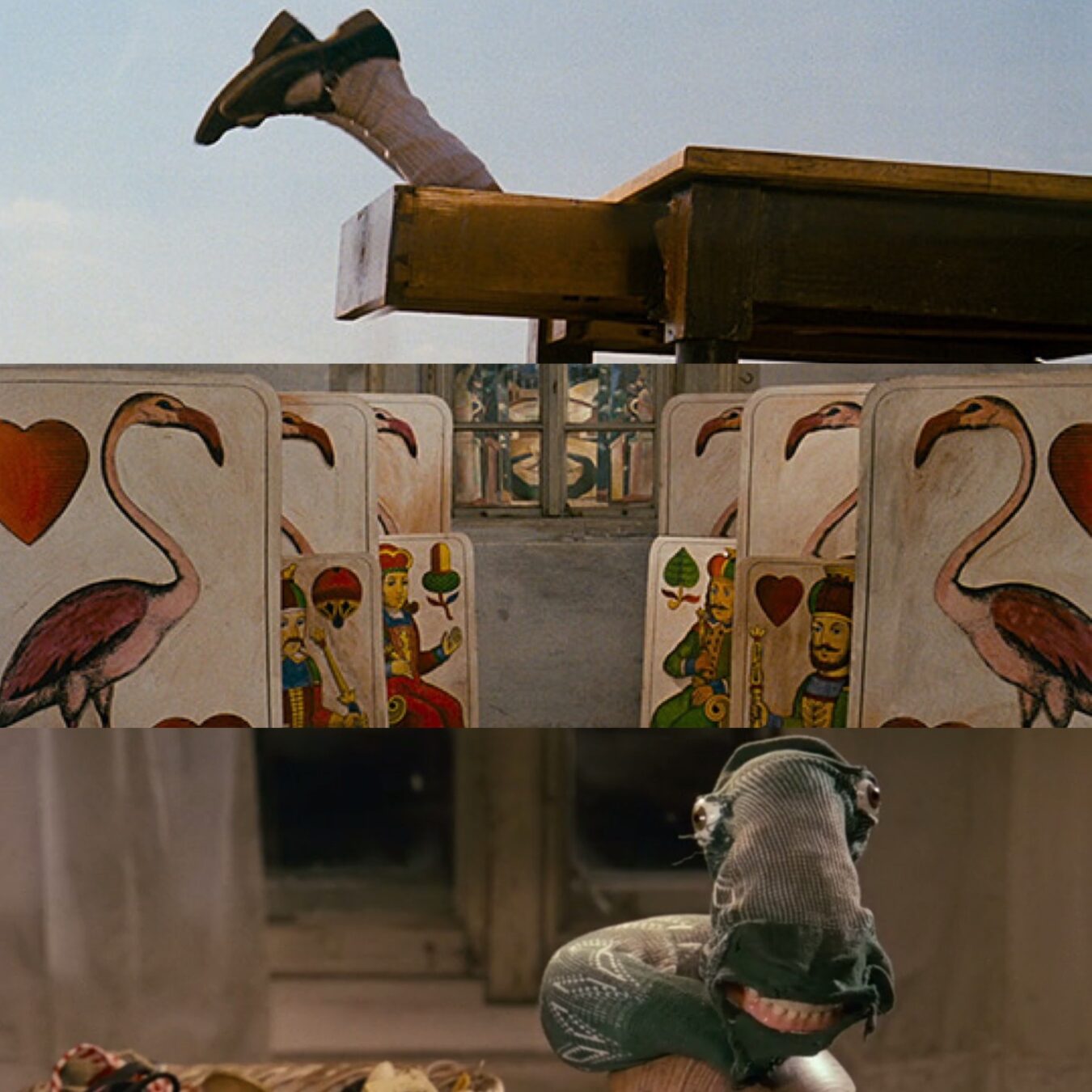

È qui che inizia il viaggio di Alice, pronta a scalare un colle petroso per arrivare alla scrivania usata dal Bianconiglio come passaggio. Il cassetto-portale, come ogni apertura o frattura nel film, sarà un varco pronto a richiudersi: non si può che andare avanti.

Per entrare, Alice dovrà forzarlo fino a togliere il pomello. Apertolo col mignolo, troverà squadre e un compasso: è la meta-arte di Švankmajer che mostra gli strumenti dell’artigiano, col compasso che serve a richiamare la circolarità e la chiusura del mondo in cui Alice si è tuffata.

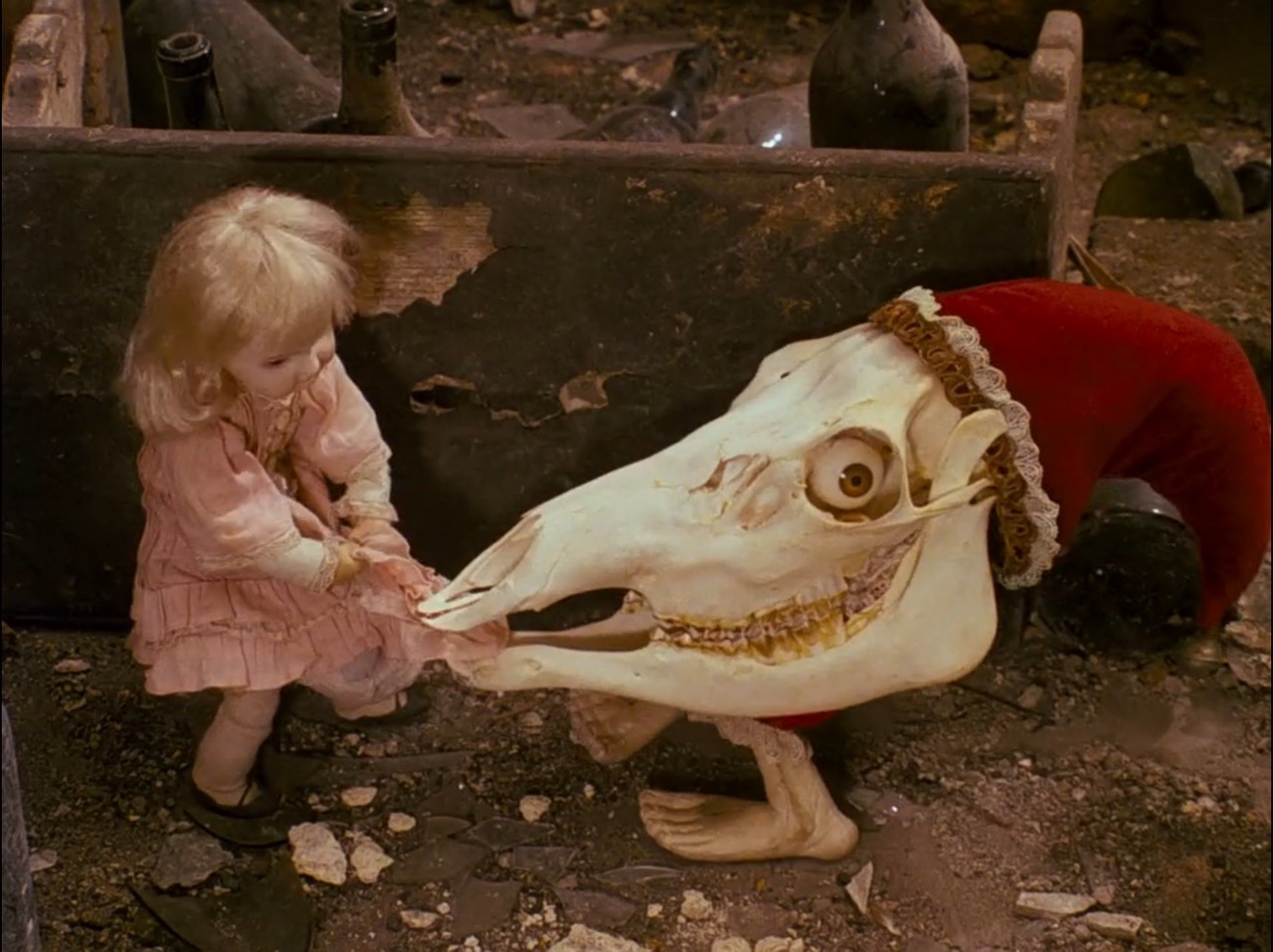

Vediamo poco dopo il Bianconiglio mangiare segatura per imbottirsi, la materializzazione di uno dei divieti dell’infanzia più comuni (la marmellata da non mangiare con chiodi dentro), una serie di stanze monocrome piccole come scatole, giardini realizzati con scenografie da teatro dei pupi.

Alice vede cambiare il proprio corpo, viene ridotta a bambola, piange come una fontana e allaga tutto, viene presa per un isolotto da un topo di passaggio che comincia a cucinare sulla sua testa. Sarà la prima di tante ingerenze esterne cui lei imparerà a reagire.

Scambiata per un’altra bambina dal Bianconiglio, entra nella sua casa che si presenta come una serie di gabbie in infilata, per poi vedersi ingrandita di nuovo per dei biscotti mangiati. Il Bianconiglio, ormai simbolo della pedanteria e del dovere, le darà la caccia con i suoi colleghi dalla forma di scheletri. Una volta catturata, sarà intrappolata in una bambola gigantesca e trascinata in uno stanzino, quasi fosse presa dalla polizia o messa in punizione, come i preti di Un chien andalou (1929) di Buñuel.

In questo incubo claustrofobico il Brucaliffo, che entra in scena più tardi, è un calzino che prende occhi di vetro e dentiera per parlarle, sbucato fuori dai buchi nel pavimento di una stanza forata quasi ci fossero le talpe; il fungo (di legno) che lui le dona cambia lo spazio attorno alla protagonista che rimane uguale, ormai stabilizzata.

Maturata, Alice vedrà il Cappellaio matto e la lepre marzolina: qui Švankmajer sfodera al meglio la sua capacità di rendere l’angoscia e la claustrofobia. I due sono pupazzi dementi: il cappellaio è di legno, sorretto da fili beve a vuoto il suo tè, sta pronto a ricaricare il suo compagno con una rotella sulla schiena.

È una delle scene più opprimenti del film, non diversa dall’osservazione prolungata di uno spazio vuoto: la follia, espressa dai due personaggi, è un automatismo, una ripetizione senza differenza, l’esatto contrario dell’atto creativo del regista che regge l’esperienza di Alice e del resto della sua filmografia, cioè la differenza nella ripetizione.

Del resto, l’atto creativo consiste in ripetere gesti ormai consolidati con infinite variazioni per avere infiniti risultati e ritorni, nella costumanza col materiale.

Infine, il lato politico del film, sotteso nella figura del Bianconiglio che riporta sempre Alice a considerare il tempo che passa, ad ascoltare un’Autorità, esce fuori con la scena del bambino/maialino, simbolo dell’inquietudine della maternità (destinata a tornare nel film Otesánek) e, infine, nella scena del tribunale che è successiva al ritrovamento del giardino della Regina di Cuori in soffitta.

Si gioca a croquet ma i fenicotteri diventano polli, i cuscinetti da spillo dei veri ricci: si spezza tutto nell’ordine coreografico della reggia-teatrino. Subito dopo, Alice è interrogata, ma la versione che i regnanti vogliono è una resa e una scusa, che lei non darà. Al suo risveglio, ritorna nello stanzino: la gabbia del Bianconiglio è vuota.

Il film venne premiato col Grand Prix del Festival di Annecy nel 1989: cosa meritata, visto che si sta parlando di uno dei risultati più forti del cinema surrealista, tralasciando l’importanza della filmografia di Švankmajer in toto.

Al regista-negromante, innamorato delle cose morte cui dare vita e movimento, questa versione di Alice fa onore: è già una manifestazione completa del suo talento in lungometraggi dopo una serie di corti che partì nel 1958.

Non c’era più bisogno di crescita nel suo linguaggio, solo di scavo verso toni più crudi, che lo porteranno ad esplorare quella fascinazione dei surrealisti per l’occulto in Lekce Faust (2000) o il Sade in Šílení (2005).

È di certo una rilettura di Carroll che non si potrà dimenticare facilmente: proprio come nel libro, è una critica all’irrazionale nel mondo attraverso una bambina che è terreno fertile sia per l’eversione che per l’inquietudine verso la crescita.

Lo spazio del sogno è realizzato egregiamente come un’infilata di stanze che non dimentica mai l’intricatezza dell’inconscio, il meccanismo di rielaborazione artistica che l’Es usa per rielaborare i dati della realtà.

Il cinema di Švankmajer è un fatto di tatto, metamorfosi, atmosfera e turbamento, il tutto con mezzi artigianali da bottega, capaci di riassemblare la materia per gioco, pura jouissance (Deleuze) che non dimentica mai la violenza e l’oppressione della società e e del Potere.

L’introspezione è qui più che mai un fatto di concentrazione, di moto centripeto: un raccoglimento che affina i mezzi dell’arte, del rapporto col materiale per arrivare alla massima trasfigurazione, al puro sentimento spaziale che non può rendere più l’idea di uno spazio quotidiano.

Inoltre, l’oppressione che percepiamo nel film è un fatto esistenziale quanto politico: i Soviet che presero la Boemia, patria di Švankmajer, non sono che una forma del Potere camaleontico che prova a condurre l’individualità verso la distruzione o ad insidiarla, proprio come l’Alice del film impara nei propri sogni.