Nella light novel giapponese A Certain Magical Index compare un manufatto d’immenso potere chiamato ‘Imagine Breaker‘ (or: 幻想殺し, Gensō Goroshi (katakana:イマジンブレイカー, Imajin Bureikā)), il ‘distruttore d’illusioni’. Quest’arma di portata cosmica, che trova alloggio nella mano destra del protagonista, è capace di annichilire qualunque magia, ogni manipolazione fisica o metafisica ad essa dovuta e, pertanto, di riportare la realtà allo stato d’origine.

Pensando ad un regista dell’animazione giapponese cui affibbiare questo soprannome in segno di stima e affetto totali e in piena coscienza della sua grandezza di narratore, non si sbaglierà di certo a fare il nome di Satoshi Kon (1963-2010).

La giustezza di questa attribuzione è stata in parte spiegata già dall’articolo su Tokyo Godfathers (2003), fiaba natalizia incentrata, come sempre nella filmografia di Kon, sull’importanza della verità in dicotomia con la percezione, la deformazione di informazioni, dati, ricordi e sentimenti o ancora con occultamenti dei dati di fatto.

Questa volta sarà preso in esame il suo Millennium Actress (or: 千年女優 (Sennen Joyū)), che precede di pochi anni quel film agrodolce sopraccitato e che, curiosamente, ha sempre a che fare con delle scadenze cronologiche importantissime.

Il suo progetto iniziale risale infatti al 1998, ha visto la luce nel 2001 (a cavallo quindi tra due millenni) e s’incentra sulla storia di una diva immaginaria del cinema nipponico, esplorata grazie ad una biografia inventata attraverso la cucitura di elegantissimi rimandi cinematografici.

Perdipiù, molte referenze biografiche ed estetiche, come rilevato già da critici e cinefili di mezzo mondo, sono state prese dalle vite di Setsuko Hara, Yoshiko “Shirley” Yamaguchi e di Hideko Takamine, interpreti che lasciarono un marchio nella cultura visiva dei giapponesi e dei nippofili.

Soprattutto la prima, diretta splendidamente da Kurosawa nello sfortunato ed ipnotico L’idiota (1951) e attrice feticcio di Ozu, si fece un nome all’estero per essere diventata l’emblema della donna ideale giapponese, ‘l’eterna ragazza’ (or: 永遠の少女, (Eien no Shojo)).

Ci sono, a dire il vero, alcune immagini della vita adulta della protagonista di Millennium Actress in cui la somiglianza con la Hara è lampante, ma questo è solo uno dei tanti omaggi cinefili voluti da Kon, che costruisce il film come architettura e tessitura di rimandi: una stessa ‘colonna vertebrale’, in un contesto americanofilo, la si ritrova in Léon (1994) di Luc Besson, film già trattato su questo sito.

Millennium Actress, innanzitutto, è un gioiello di raffinatezza che nasce da una proposta del produttore Taro Maki al regista: egli voleva, per ammissione sua e di Kon nel documentario ‘The Making of Millennium Actress‘ (2006) di Kazuo Horiuchi, un film ‘alla Perfect Blue‘, che fosse strutturato ‘come uno stereogramma‘.

Il regista si affidò di nuovo allo sceneggiatore di Perfect Blue, Sadayuki Murai, con cui studiò una trama capace di unire metacinema, biografia, trama romantica, fluidità tra piano del ricordo e della fantasia, Storia della settima arte e del Giappone.

Il progetto è ambizioso quanto riuscito e tutti i calcoli dovuti agli incastri delle citazioni e dei piani storici sono così ben integrati tra di loro che sembrano susseguirsi come trapassi di colore.

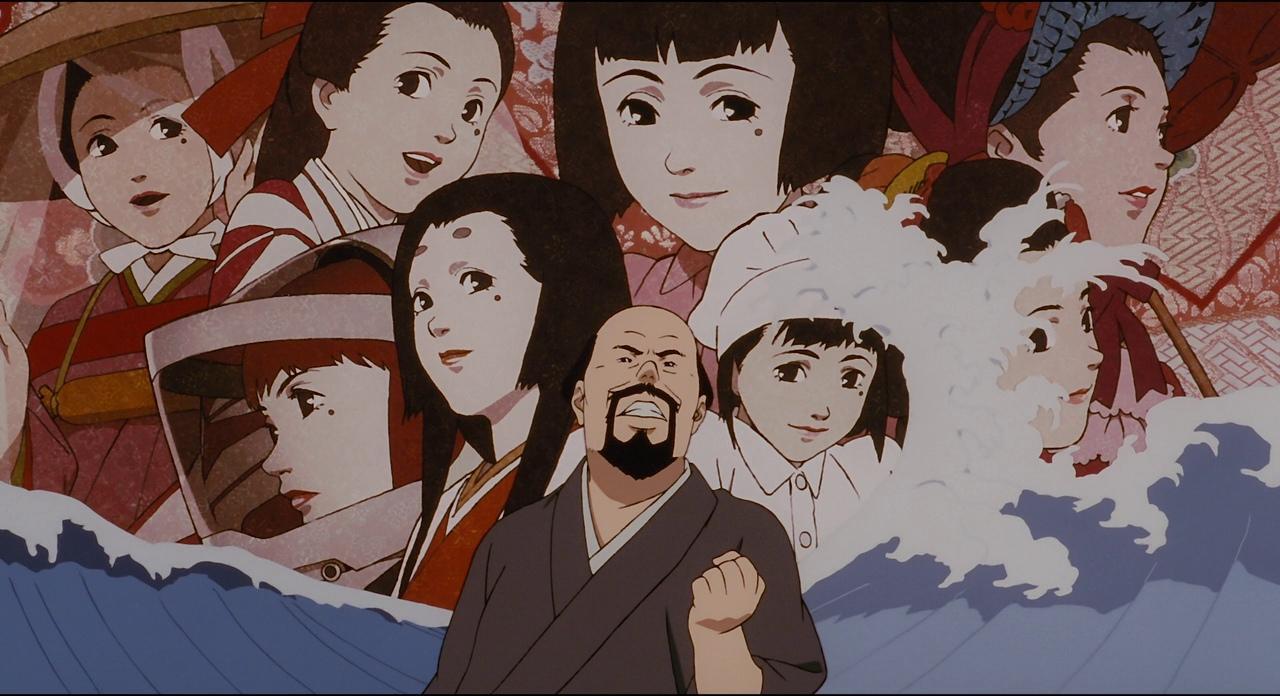

Noi siamo introdotti nella storia attraverso due personaggi ‘esterni’, desiderosi di studiare la vita di Chiyoko Fujiwara, attrice ritiratasi ormai da decenni a vita privata e fiore all’occhiello dei vecchi studi Ginei, in corso di demolizione: Gen Tachibana, giornalista e ammiratore sfegatato della mitica interprete, insieme al suo operatore Kyoji, riesce infatti ad arrivare a casa del suo idolo.

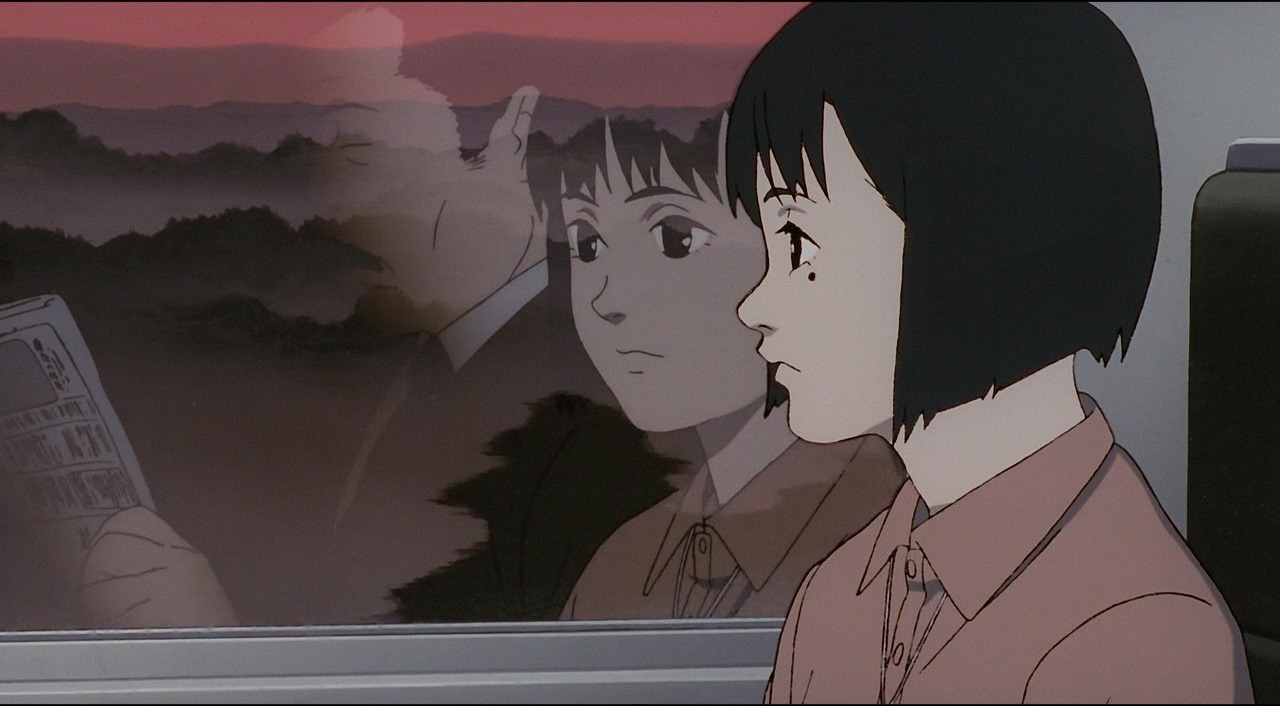

Lui, alter-ego di noi spettatori che entriamo a poco a poco nei segreti di una donna malinconica e riservata, conosce ogni singolo film dell’ex-diva ma non è arrivato fin lì solo per intervistarla: Gen le dà pure una chiave da lui ritrovata durante l’incidente che le fece decidere, anni or sono, di abbandonare il cinema. Quell’oggetto è il punto di partenza per il viaggio al ritroso.

Da lì, a causa della vecchiaia di lei, i ricordi della carriera, i décor e le ambientazioni dei film girati si fonderanno coi fatti della vita vera. Noi comprendiamo ciò che appartiene alla biografia di Chiyoko attraverso i leitmotiv tematici delle battute, i suoi pensieri e ricordi che da un lato si riflettono nelle trame delle storie di cui fu protagonista e dall’altro emergono, come fossero maree, trasfigurando la finzione.

Nella mente di Chiyoko tutto si contamina, segno più che evidente che lei stia raggiungendo la fine, cosa sottolineata dalla Natura stessa. Kon, non per niente, fa nascere la sua protagonista nel devastante terremoto del Kanto del 1923, evento che rase al suolo Tokyo e sconvolse il Sol Levante; altre scosse, crolli, demolizioni si susseguiranno quasi per dare al film un battito cardiaco minaccioso, come degli infarti ad intermittenza.

A conti fatti, i due intervistatori e lo spettatore accompagnano Chiyoko verso la morte e la aiutano a far pace col passato.

Importante per comprendere il film e la vita della protagonista, come detto prima, è la centralità del tema amoroso: già solo a livello narrativo, Fred Patten (su www.awn.com) accosta Millennium Actress a Titanic di James Cameron e non a torto, giacché gli incipit dei due film vedono due donne spinte a ricordare su impulso di un oggetto e sotto gli occhi di intervistatori fidati.

I bisogni espressivi di Kon, però, non sono quelli di Cameron e questo lo si vede nella reinterpretazione del genere melodrammatico da parte del regista giapponese. L’asse del film, come si comprende prestissimo, non è tanto la carriera di Chiyoko, che ‘catasterizza’ gli episodi fondamentali della sua vita privata senza tradirli, ma il suo primo ed unico amore.

Un pittore, dissidente politico in un Giappone violento e totalitario, di cui lei non riesce più a ricordare il volto, le aveva fatto battere il cuore negli anni Trenta del secolo ventesimo. Chiyoko e il suo artista fuggiasco avevano promesso di rivedersi in futuro; lui le aveva parlato della sua Hokkaido nevosa, quasi irreale, che più tardi Kon sceglierà di accostare alla Luna ricreata per l’ultimo set della carriera dell’ex-diva; l’uomo, inoltre, aveva espresso il desiderio di raffigurarla di nuovo, dopo il ritratto che aveva lasciato sull’intonaco del magazzino in cui si era nascosto e che aveva dovuto lasciare per sfuggire alla polizia.

Quell’immagine, che rappresenta Chiyoko ragazzina, sarà per lei l’unica traccia di un uomo che la Storia non le permetterà di riabbracciare. Il dolore per la mancanza, che lei ammette in momenti di debolezza, fortifica il suo senso di sfaldamento dovuto al tempo che passa.

Come poi accade sempre in Kon, l’ancoraggio al passato, ad un’illusione o ad un pregiudizio costituiscono il male che divora i protagonisti, più forte e penetrante di una malattia: in Millennium Actress, complice l’età avanzata di Chiyoko, tutta la carriera della protagonista verrà riplasmata dalla perdita irrisolta.

In una delle sequenze fondamentali del film, in cui lei è vestita da dama Heian e l’operatore Kyoji è circondato dalle frecce come Mifune in Trono di sangue (film di Kurosawa del 1957), uno dei personaggi (la strega ingannatrice) maledice lei nel ruolo di principessa ad una vita lunga senza il suo amore.

La battuta della maledizione, probabilmente presente in una forma diversa nel film ricordato, è splendidamente integrata nell’intreccio per la sua ambivalenza e la capacità di esprimere la sofferenza di Chiyoko: l’antagonismo tra il suo personaggio e la strega, che era di sicuro presente nel film, viene interpretato dal dramma psicologico dell’interprete come fosse un riferimento diretto alla sua vita, a specificare quanto la protagonista abbia percepito lo scorrere del tempo e la sua lunga vita come delle condanne.

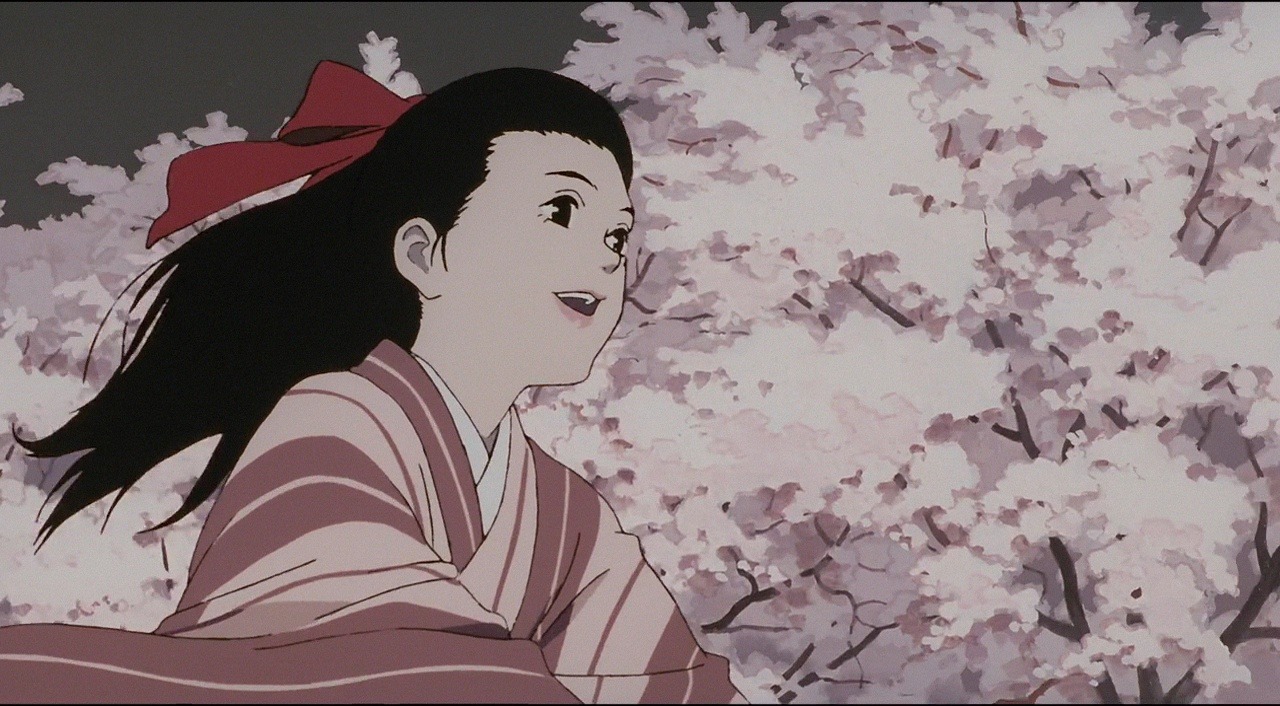

Sintomo di questa tendenza a trovare dei simboli, delle predestinazioni sul proprio destino da parte dell’ex-diva, sono anche le gru che troviamo tra le fasce che l’avvolgono da neonata, attorno alle macerie del terremoto; gli stessi volatili compaiono più avanti sui tatami di un altro film, in cui lei interpreta una bellissima geisha.

Inoltre, la scena che la mostra radiosa sul risciò e poi sulla bicicletta non soltanto fa capire quante altre ambientazioni (in questo caso, dell’era Meji) avessero i film che la videro nel ruolo principale ma indica pure il suo fiorire come giovane donna, alla stregua della sakura sugli sfondi.

Il leitmotiv degli svenimenti, uno davanti al suo ritratto salvato dalle macerie, un altro durante una sfortunata e sofferta fuga in Hokkaido, seguiti poi da mancamenti da vecchia durante l’intervista, è un riverbero interno del collasso del mondo all’infuori di Chiyoko.

A rompere il cerchio di simboli, rimembranze confuse e dolore è il suo ammiratore Gen, che non solo sa del tragico destino del pittore ma entra nei ricordi di lei, (come accadrà ai due ispettori di Paranoia Agent con il principale sospettato) nel ruolo dell’aiutante devoto e innamorato dell’eroina.

In un certo senso, è lui che la ‘apre alla chiusura’ e, sul piano simbolico del film, permette l’apertura del loto: questo fiore, presente nello stagno della casa di Chiyoko, è il simbolo della libertà, indica il momento in cui lei impara a lasciare andare sia la vita che il suo dolore e comprendere così il senso delle sue esperienze.

Non è un caso che il dispiegamento dei petali di questa pianta, importantissima per induisti e buddhisti, avvenga in cima alla stazione aerospaziale dell’ultimo film nella carriera di Chiyoko. Altrettanto naturale è che il volo simulato nell’ultimo set della sua vita, impedito da un crollo e dalla crisi della protagonista, sia portato a felice conclusione dalla Chiyoko anziana che va in cielo, lasciando dietro mille immagini di sé, tutte legate da uno stesso anelito.

Il viaggio interiore dell’eroina, che risulta ad alcuni ambiguo per la commistione di più piani del ricordo, è in realtà semplicemente sofferto per il solo fatto d’essere stato colto in una situazione ‘terminale’. Kon non ama l’ambiguità per sé stessa: se ne serve da un lato per mettersi alla prova come narratore e dall’altro per far comprendere, nei suoi finali, quanto l’illusione possa giustificarsi solo sul livello del sogno, mai come una tentazione per sfuggire alla realtà.

Questo non può che andare ad onore della sua arte e della sua sensibilità.